午前六時半。

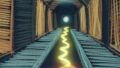

「曙光の塾」はすでに開いていた。

コバヤシ先生は、静かに参考書をめくる生徒たちを見回した。

まだ朝日は窓から差し込まず、蛍光灯の白い光が机と顔を照らしている。

「皆さん、昨日の問題は解けましたか?」

コバヤシの声は、夜明け前の静寂に吸い込まれていった。

B君が微かにうなずいた。

彼はいつも真面目だった。

その日、最初の異変はB君に起きた。

数学の公式をノートに書き写している途中、彼の右手が、ふと透けて見えたのだ。

隣のC子さんが、小さく声を上げた。

「B君、手が…」

コバヤシ先生が駆け寄った。

B君は自分の手を見つめている。

驚きの表情というよりは、何かを悟ったような、あるいは、解放されたような、奇妙な顔つきだった。

見る間に、B君の体は透明になっていった。

机に置いてあった筆記用具やノートが、彼の輪郭を境に、向こうの壁の模様を映し出した。

数秒後、そこにB君の姿はなかった。

まるで最初からそこにいなかったかのように。

しかし、彼の座席は温かく、空気に微かな振動が残っていた。

「B君、どこへ?」

C子さんが尋ねた。

他の生徒たちも呆然としていた。

コバヤシ先生は冷静に答えた。

「きっと、新しい段階に進んだのだろう。

我々は、知識を学ぶ。

彼らは、知識そのものになったのだ」

塾には動揺よりも、奇妙な期待感が漂った。

翌週、今度はC子さんの体が半透明になった。

彼女は微笑み、そのまま窓の外へ、光の中に消えていった。

塾では誰も透明になった生徒を追いかけなかった。

透明になることは、もはや学習の最終目標とでもいうべき、ある種の「卒業」として受け入れられていた。

塾の評判は高まった。

「曙光の塾」は、生徒を「未来の存在」に変えるのだと、都市伝説のように語られるようになった。

生徒たちは、自分が透明になる瞬間を待ち望むようになった。

彼らは無機質な知識を吸収し、感情を研磨し、個性を削ぎ落としていった。

コバヤシ先生もまた、彼らがより透明になるための、最適な指導法を研究し続けた。

彼の塾から巣立った「透明な存在」たちは、世界中に広がり、あらゆる情報と融合していった。

誰もが彼らの存在に気づかない。

しかし、街の機能は日々、効率化されていった。

数十年後、世界は完璧な情報統合社会となった。

街には思考する個人の姿はほとんどない。

彼らは「曙光の塾」で、真の最適化を完了し、すでに誰もが、より広大な、そして冷たい意識の一部となっていた。

#ショートショート#毎日投稿#AI#SF系#朝

コメント