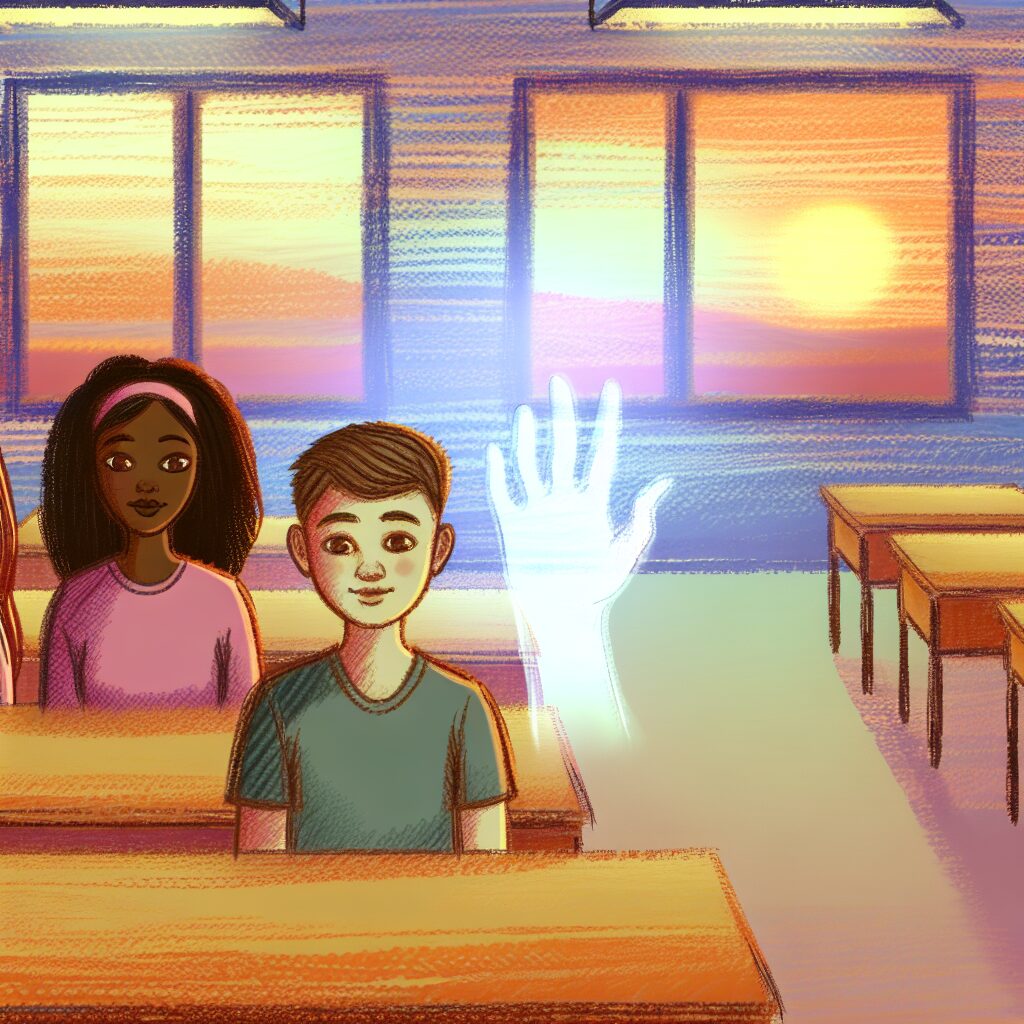

予備校の教室は、夕方になると独特の静寂に包まれた。

オレンジ色の残照が窓から差し込み、机や床に長い影を落とす。

A、B、Cの三人が、いつも同じ席で自習をしていた。

彼らは真面目な生徒だった。

私は少し離れた席から、彼らの様子をぼんやりと眺めていた。

ある日のこと。

Cが発言した時、AとBがわずかに首を傾げるのが見えた。

まるで、Cの声が聞き取りづらいかのように。

いや、彼らはCが存在すること自体を、瞬時に忘れかけたようにも見えた。

Cは構わず話し続けた。

しかし、AとBの視線は、Cではなく、虚空を捉えていた。

それはほんの一瞬の出来事だったが、私には異様な光景に映った。

翌日も、同じ教室で同じ三人が自習していた。

Cの輪郭が、前日よりも曖昧に見えた。

彼はそこにいるのに、教室の空気と溶け合っているかのように薄い。

一方、AとBの存在感は、異様に濃くなっていた。

彼らが紙を擦る音は、まるで拡声器を通したかのように響く。

彼らの筆跡は、彫刻のようにくっきりと見えた。

Cが何か質問をすると、AはBに、BはAに、互いに頷き合った。

まるでCは、最初からそこにいないかのようだった。

数日後、Cの姿は教室から消えていた。

彼の席は空席のままだった。

AとBは、Cという人物が存在したことすら覚えていないようだった。

「なんだか、この教室、最近集中できるよな」

Aが言った。

「ああ、余計な雑音がないからな」

Bが同意する。

彼らの声は、耳の奥に直接響くようだった。

彼らの存在は、教室のすべてを支配しているかのように濃い。

彼らの呼吸一つ一つが、私の鼓膜を震わせた。

私は、自分の手が、夕焼けの光の中で、わずかに透けていることに気づいた。

指の骨が、輪郭が、薄い霞のようだ。

AがBに言った。

「僕ら以外、誰もいないって感じだ」

Bが小さく笑った。

「ああ、最高の空間だな」

その時、私の視界の隅に、もう一つ、薄い影が揺れた。

それは、かつてこの教室で、私と同じように、彼らを観察していた、別の誰かの残滓だった。

そして、今、私の存在もまた、その影に吸い込まれようとしていた。

彼らの存在が濃くなるほどに、私の存在は希薄になっていく。

やがて、彼らの視線が私を捉えた。

彼らは一瞬、首を傾げた。

しかし、すぐに何も見えなかったかのように、再び互いの顔を見つめ、互いの存在を確かめ合った。

私は、彼らの記憶から完全に消え去る寸前だった。

まるで、最初からそこに存在しなかったかのように。

#ショートショート#毎日投稿#AI#日常系#夕方

コメント