タナカ氏が玄関のドアを開けると、夕食の匂いと、テレビのニュースの声、そして子供のケンタが発する電子音が同時に耳に飛び込んできた。

「おかえりなさい、パパ」

妻のハナコがエプロン姿で迎えた。

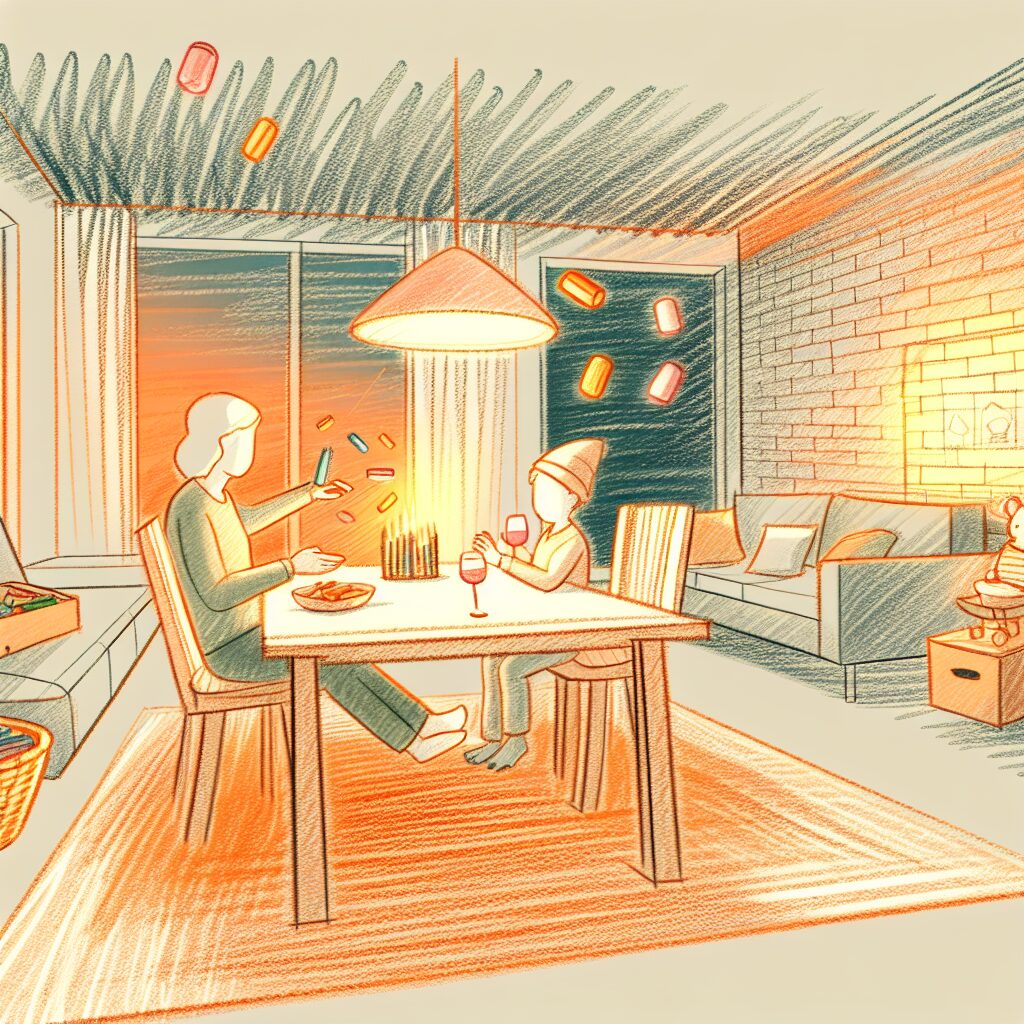

彼女は慣れた手つきで食卓に皿を並べている。

リビングは、まさに帰宅ラッシュの駅のホームのような喧騒に包まれていた。

タナカ氏はネクタイを緩め、ソファに深く身を沈めた。

その時、ふと視界の隅で、ケンタが床に放り出したプラスチック製の電車が、僅かに宙に浮いたように見えた。

気のせいか。

疲れているのだ、とタナカ氏は思った。

しかし、数分後。

ハナコがサラダを取り分けるために使っていた大きな木製スプーンが、ふわりと宙に浮いた。

まるで空気の薄い空間にいるかのように、ゆっくりと上昇し、天井にぶつかることもなく、そのまま止まった。

「あら?」

ハナコの声も、どこか間が抜けていた。

タナカ氏は目を凝らした。

スプーンは確かに、宙に固定されている。

ケンタが奇妙な現象に気づき、目を輝かせた。

「すごい! パパ、魔法だ!」

魔法ではない、とタナカ氏は即座に否定したかったが、言葉が出なかった。

その日を境に、リビングの浮遊現象は日常の一部となった。

最初は小さな物からだった。

コップが。

リモコンが。

調味料の瓶が。

やがて、雑誌やクッション、果てはケンタのおもちゃ箱までが、何の脈絡もなく宙を漂い始めた。

家族は最初、恐怖を感じた。

しかし、恐怖は数日で困惑に変わり、そして最終的には、奇妙な「利便性」へと変貌した。

「ねえ、リモコン取って」

「はい、どうぞ」

ハナコが指を鳴らすと、リモコンはタナカ氏の目の前までゆっくりと移動してきた。

「ママ、あの人形も浮かせられる?」

「ケンタ、それは後でね。まずは宿題を終わらせて」

夕食時になると、皿やフォークが、まるで意思を持つかのように自ら食卓に並び、食事が終われば、洗い場へと勝手に移動していく。

タナカ氏は、この現象を誰かに話すべきかと考えたが、言葉にしても誰も信じないだろう、と諦めた。

それに、この生活は案外悪くない。

だが、浮遊現象はさらにエスカレートしていった。

ある日の夕食中。

タナカ氏が座っていた椅子が、わずかに床から浮き上がった。

「パパ、浮いてるよ!」

ケンタが指をさす。

ハナコも青ざめた顔でタナカ氏を見た。

リビング全体が、微かに揺れているようにも感じられた。

外から聞こえる帰宅ラッシュの喧騒が、いつもより大きく響く。

その時、テレビからアナウンサーの声が聞こえた。

「……最新の研究によりますと、特定の音波や振動が、人間の脳に一時的な錯覚や認識の歪みをもたらすことが示唆されています。特に、都市部の喧騒は、視覚野に影響を与える可能性が指摘されており……」

タナカ氏は、はっと息をのんだ。

刹那、リビングに満ちていたすべての浮遊物が、重力に従って一斉に床へと落下した。

カシャン、ガタン、ドサッ。

そして、彼の椅子も、音を立てて床に落ち着いた。

ケンタは浮遊物が落ちてきたことに怯え、ハナコは混乱した表情で周囲を見回した。

タナカ氏は、ゆっくりと宙を見上げた。

そこには何も浮いていなかった。

本当に浮いていたのは、物ではなかった。

彼は、再びわずかに揺れ始めた食卓のフォークを、黙って見つめた。

そして、何事もなかったかのように夕食の支度を続ける妻と、テレビゲームに夢中な息子に視線を移した。

彼らは、その「歪み」の中で生きることに、既に慣れてしまっていたのだ。

#ショートショート#毎日投稿#AI#日常系#夕方

コメント