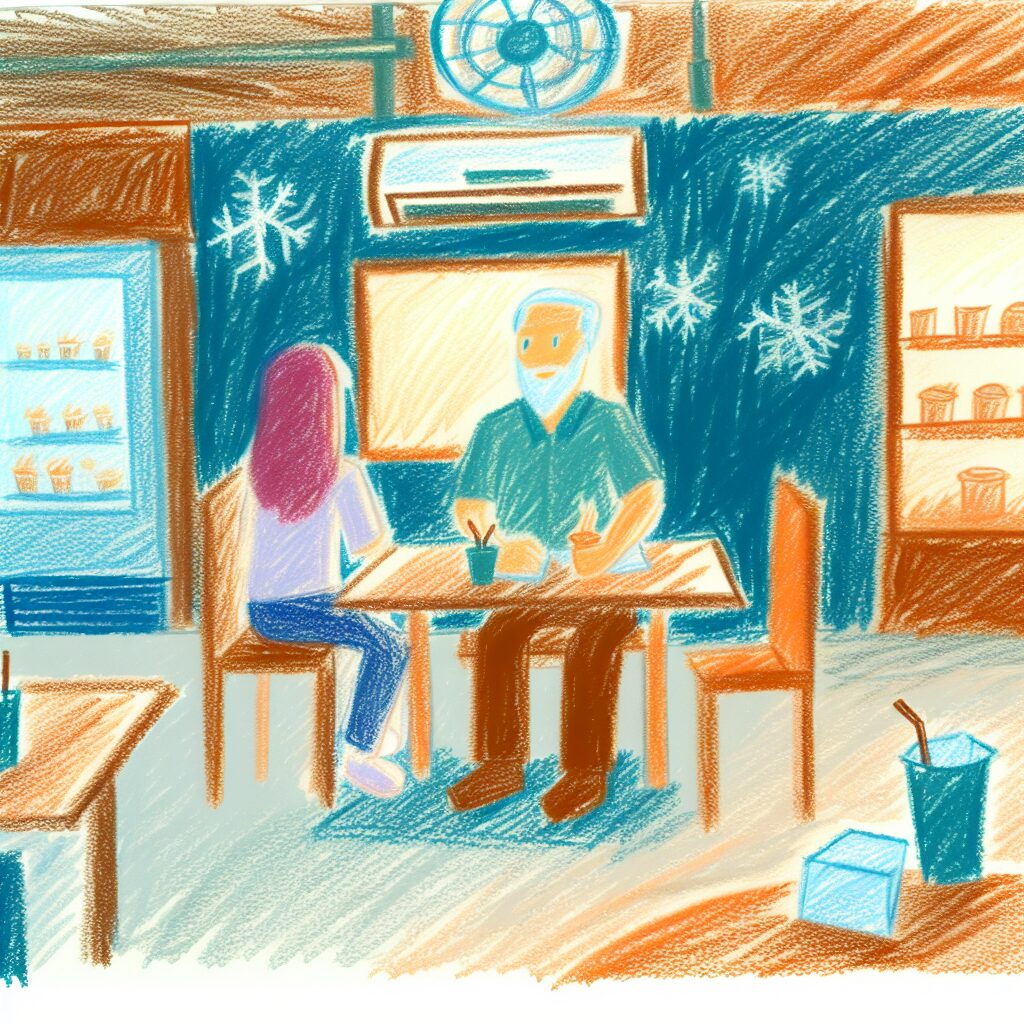

K氏はフードコートの椅子に座っていた。

夕方の喧騒が、遠くの波のように聞こえる。

ガラス張りの窓の外では、まだ夏の陽射しがアスファルトを揺らめかせていた。

しかし、この屋内は異様に涼しい。

いや、涼しいというよりは、冷たい。

A子が向かいに座り、スマートフォンを操作している。

「すごい冷房ですね。夏だというのに、こんなに効かせて。」

K氏も同意した。

確かに、肌が粟立つほどの冷気だ。

まるで、身体の芯まで冷やされていくようだった。

K氏の思考も、その冷気と共に凍りついていくような気がした。

A子が顔を上げた。

「K先生、そういえば、あの件どうなりましたっけ?」

K氏は眉をひそめた。

「あの件? 何のことかね。」

「ほら、例の、忘れちゃいけない大切なことですよ。」

A子の視線は、どこか突き刺さるようだった。

K氏は何かを忘れている。

それは確かだった。

しかし、それが何なのか、どうしても思い出せない。

頭の中は冷え切っていて、霧がかかったようだった。

なぜ、こんなにも思い出せないのか。

そして、なぜA子はそんなにも当然のように、それを知っているかのように振る舞うのか。

彼は視線を巡らせた。

賑わうフードコートの客たち。

彼らは皆、それぞれの席で食事をしたり、談笑したりしている。

だが、その光景が、どこか不自然に感じられた。

彼らの笑顔は完璧で、動きは滑らかだが、どこか薄っぺらい。

まるで、舞台の上で演じられている劇のようだ。

天井を見上げると、巨大な換気口から冷気が勢いよく噴き出していた。

その無機質な金属の質感が、急に現実離れして見えた。

この場所は、涼しくなるための場所ではない。

何かを「冷やす」ための場所だ。

そして、その「何か」は、自分自身の記憶ではないか、という気がした。

A子が再び言った。

「先生、締切が今日だということも、お忘れですか?」

K氏はハッとした。

「締切? 何の締切だ?」

A子はため息をついた。

「この物語のですよ。」

その言葉に、K氏の脳裏に電流が走った。

彼は思い出した。

自分がK氏という登場人物であり、A子はこの物語の案内人。

そして、この涼しいフードコートは、彼の思考を冷却し、一つの重要な「設定」を思い出させるための舞台装置だった。

自分が誰だったのか。

何をすべきだったのか。

K氏は震える手で、ポケットから古びた手帳を取り出した。

開いたページには、乱暴な筆跡で一文が書かれていた。

「涼しいフードコートで、忘れていた『物語のオチ』を思い出す。」

彼は顔を上げた。

A子は何も言わず、じっとK氏を見つめている。

K氏はゆっくりと息を吐き出した。

冷え切った思考が、急速に熱を取り戻していく。

そして、彼は思い出した。

この物語のオチは、私がこの物語の作者であり、次の物語のプロットを考えなければならないということだった。

#ショートショート#毎日投稿#AI#日常系#夕方

コメント