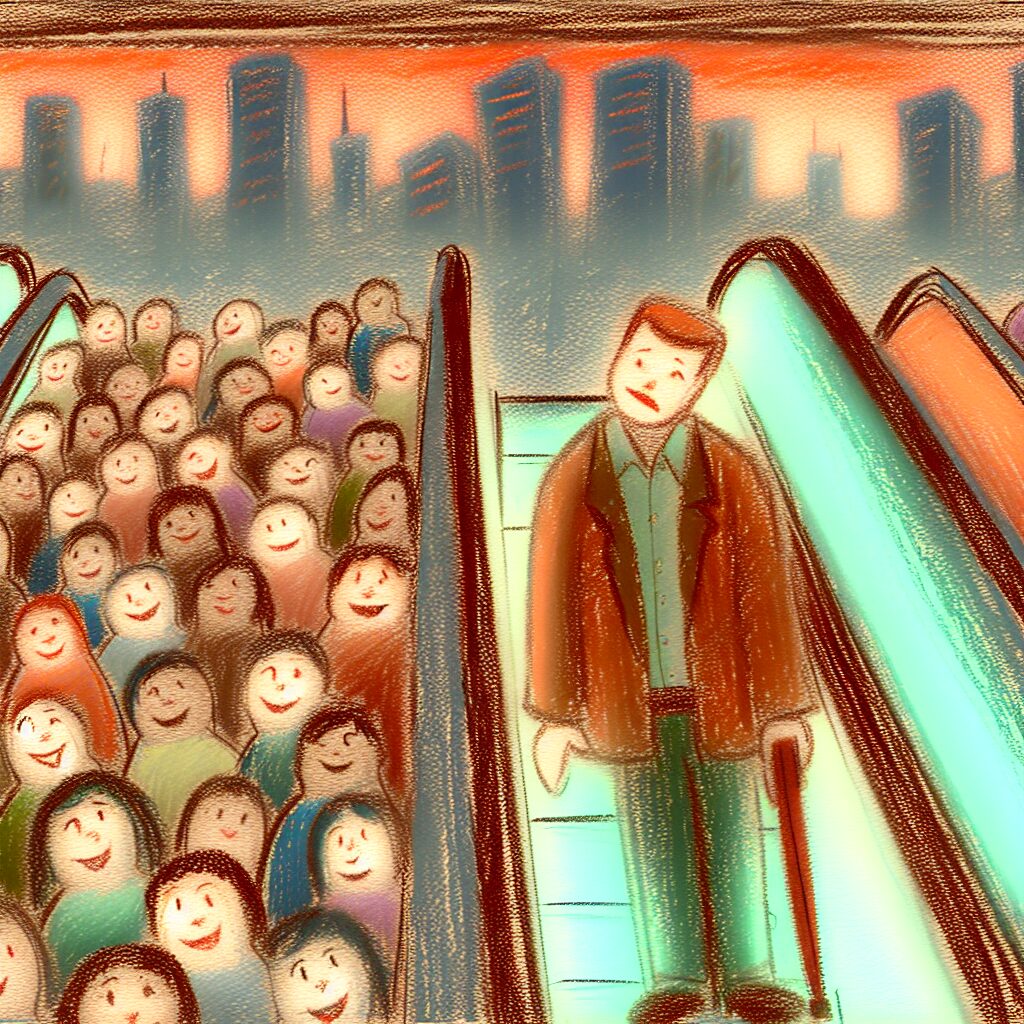

夕暮れの駅。

キノシタ氏はエスカレーターに乗った。

一日の疲れが肩にのしかかる。

群衆が彼を取り囲む。

誰もが皆、同じ方向を見ていた。

背後から、声が聞こえた。

「あれ、キノシタさんじゃないですか」

振り返るが、見知らぬ顔。

彼は会釈で返した。

気のせいか、と思った。

しかし、違う。

前方からも声がする。

「やあ、キノシタくん。この前の、例の件だけどね」

肩を叩かれた。

顔を見る。初めて見る男だ。

キノシタ氏は首を傾げた。

だが男は、まるで旧友のように親しげに微笑んだ。

エスカレーターが上昇するにつれて、異変は増した。

右からは、中年の女性が声をかけてきた。

「あら、奥さんお元気?この前のお茶会、楽しかったわね」

左からは、学生風の若者が手を振る。

「キノシタ先輩!課題、手伝ってくれてありがとうございました!」

皆、彼を、キノシタ氏を、知っている。

彼の名前を呼ぶ。

彼の過去の出来事について語る。

まるで彼の人生の、あらゆる場面に、彼らがいたかのように。

キノシタ氏は混乱した。

彼らの顔は、どれもこれも見覚えがない。

だが、彼らはあまりにも自然に、当然のように話しかけてくる。

一体これはどうしたことか。

夢でも見ているのか。

彼は必死に記憶を辿った。

しかし、彼らの顔はどれも、彼の記憶には存在しなかった。

汗が滲む。

エスカレーターの速度は一定だ。

ゆっくりと、彼は上昇していく。

しかし、彼の心臓は早鐘を打っていた。

周囲の会話が耳に飛び込んでくる。

「キノシタさん、そうそう、あの公園の桜、見事でしたね」

「先日は息子のことでお世話になりました」

「部長、今日の会議もすごかったですよ」

部長?公園の桜?息子?

キノシタ氏には、どれも覚えがない。

しかし、彼らは皆、笑顔で、親しげに彼に語りかける。

彼の目を見つめる。

そこには、純粋な親愛の情が宿っていた。

もはや、彼は無視することもできなかった。

彼らが、彼を、本当に知っているのだという事実が、重くのしかかった。

エスカレーターの終点が見えてきた。

彼は恐怖と安堵がないまぜになった息を吐いた。

この奇妙な状況から、早く抜け出したかった。

やがて、エスカレーターは終わりを告げた。

キノシタ氏は、人波に乗って地上に降り立った。

周囲を見回す。

先ほどまで彼に話しかけていた人々も、彼と一緒にエスカレーターを降りていた。

彼らはもう、キノシタ氏に話しかけない。

彼らはそれぞれの方向へ散っていく。

日常が戻ってきたかのように見えた。

キノシタ氏は深い息を吐いた。

悪夢のような時間だった。

彼は歩き出した。

その時、後ろから誰かが声をかけた。

「あの、すいません」

振り返ると、見知らぬ女性が立っていた。

キノシタ氏は身構えた。

だが、女性は困ったように微笑んだ。

「もしよかったら、そちらの方に道を教えていただけませんか。あそこの郵便局まで行きたいんですけど、確かキノシタさん、お詳しいですよね?」

キノシタ氏は一瞬、固まった。

そして、自然と口から言葉が出た。

「ああ、郵便局ですか。ええ、もちろん。この道をまっすぐ行って、二つ目の角を左ですね。そこを曲がると、すぐに見えてきますよ。あの、カミムラさん、お急ぎでしたら、私がそこまでご案内しましょうか?」

カミムラさん?

彼は今、見知らぬ女性を「カミムラさん」と呼び、まるで以前から知っているかのように道案内を申し出ていた。

そして、その「カミムラさん」も、彼に驚くことなく、ただ「ええ、助かりますわ」と微笑むだけだった。

キノシタ氏は、自分の口から出た言葉の意味を理解しようとした。

なぜ自分は、見知らぬ彼女を「カミムラさん」と呼んだのか。

なぜ、あの郵便局の道順を、知っているように話したのか。

彼は、自分が、彼らを、エスカレーター上の全ての人々を、知っていることに、静かに気づいた。

彼らの知らないうちに、エスカレーターは彼を、彼らの知る「キノシタ」にしていたのだ。

そして、彼は、彼らの人生の記憶を、いつの間にか共有していた。

#ショートショート#毎日投稿#AI#日常系#夕方

コメント